Bewehrungsstahl: Definition und Funktion

Bewehrungsstahl, auch als Betonstahl oder Armierungseisen bekannt, ist ein gerippter oder profilierter Stahlstab, der speziell zur Verstärkung von Betonbauteilen entwickelt wurde. Hauptsächlich aus Eisen mit einem geringen Kohlenstoffanteil hergestellt, wird dieser Stahl in die Schalung des Bauteils eingebaut und anschließend mit Beton vergossen.

Durch seine hohe Zugfestigkeit nimmt der Bewehrungsstahl die im Beton auftretenden Zugspannungen auf, die dieser selbst nicht bewältigen kann. Dies erhöht die Tragfähigkeit und ermöglicht die effiziente Nutzung von Stahlbeton in verschiedenen Strukturprojekten. Sein charakteristisches Rippenmuster sorgt für einen optimalen Verbund zwischen Stahl und Beton, wodurch die Kräfte besser verteilt werden.

Darüber hinaus besitzt Bewehrungsstahl ähnliche Wärmeausdehnungseigenschaften wie Beton, was Spannungen durch Temperaturschwankungen minimiert. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil moderner Betonkonstruktionen in zahlreichen Bauprojekten.

Material, Eigenschaften und Normen von Bewehrungsstahl

Bewehrungsstahl gehört zur Gruppe der Baustähle und wird aus Eisen mit einem geringen Kohlenstoffanteil hergestellt, was ihm hervorragende Zugfestigkeit und Duktilität verleiht.

Wesentliche Eigenschaften

- Zugfestigkeit: Betonstahl weist eine hohe Zugfestigkeit auf.

- Elastizitätsmodul: Der Elastizitätsmodul beträgt zwischen 200.000 und 210.000 N/mm², was die Verformungseigenschaften des Stahls bei Belastung beeinflusst.

- Wärmeausdehnung: Die Wärmeausdehnungseigenschaften sind nahezu identisch mit denen von Beton, um Spannungen zu vermeiden, die durch Temperaturschwankungen entstehen könnten.

Normen

Die Eigenschaften und Qualitätsanforderungen von Bewehrungsstahl sind in mehreren Normen festgelegt:

- DIN 488: Diese Norm regelt die Anforderungen an Betonstähle bezüglich ihrer Kennzeichnung, mechanischen Eigenschaften und qualitativen Anforderungen.

- DIN EN 1992: Diese europäische Norm behandelt die Bemessung und Ausführung von Stahlbeton- und Spannbetonbauwerken.

- EN 10080: Diese europäische Norm spezifiziert die allgemeinen Anforderungen an Betonstähle.

Verarbeitung und Anwendung

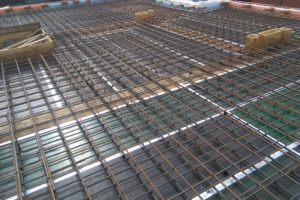

Durch seine Duktilität lässt sich Bewehrungsstahl in verschiedene Formen biegen und ist zudem schweißgeeignet. Er kann mittels Monierdraht gebündelt werden, was einen zusammenhängenden und stabilen Stahlverbund im Beton ermöglicht. Dies ermöglicht vielfältige Einsätze, darunter Bewehrungsmatten, Bewehrungskörbe, Betonstabstahl, Bewehrungsdraht und Bewährungsringe. Beim Verlegen sollten stets korrekte Abstandshalter verwendet werden, um die präzise Positionierung im Beton zu gewährleisten und die strukturelle Integrität sicherzustellen.

Anwendungsbereiche von Bewehrungsstahl

Bewehrungsstahl ist in verschiedenen industriellen und zivilen Anwendungen unverzichtbar. Sie finden Bewehrungsstahl vor allem in:

- Hochbauprojekten: Bewehrungsstahl dient zur Verstärkung von Hochhäusern, Bürogebäuden und Einkaufszentren. Besonders in den tragenden Bauteilen wie Säulen, Wänden und Fundamenten wird der Stahl zur Vermeidung von Rissbildung eingesetzt.

- Infrastrukturbauten: Dieses Material wird häufig im Brückenbau sowie in Tunneln und Dämmen verwendet, um Konstruktionen zu ermöglichen, die großen Belastungen und extremen Wetterbedingungen standhalten.

- Spezialprojekte: Anwendungen wie Offshore-Plattformen, Kernkraftwerke und Chemieanlagen nutzen oft Bewehrungsstahl der Güteklasse 100, der hohen mechanischen und korrosiven Belastungen widersteht.

- Straßen- und Gleisbau: Betonstraßen und Schieneninfrastrukturen benötigen verstärkten Beton zur Erhöhung der Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit unter dauerhafter Belastung durch Verkehr und schwere Fahrzeuge.

- Landschafts- und Gartenbau: Bewehrungsstahl findet Anwendung bei der Konstruktion von stabilisierten Mauern, Wegeinfassungen und dekorativen Elementen im Gartenbereich.

Die Vielseitigkeit von Bewehrungsstahl zeigt sich auch in der Anwendung von vorgefertigten Bewehrungselementen wie Bewehrungsmatten, Bewehrungskörben, Betonstabstahl, Bewehrungsdraht und Bewährungsringen.

Korrosionsschutz von Bewehrungsstahl

Um die Lebensdauer von Stahlbetonkonstruktionen zu gewährleisten, ist ein effektiver Korrosionsschutz essenziell. Der im Beton enthaltene Zementstein bietet wegen seines hohen pH-Werts von 12 bis 14 einen basischen Schutz für den Bewehrungsstahl. Dies bildet eine sogenannte Passivierungsschicht, die die Korrosion hemmt.

Ursachen und Gefahren der Korrosion

Korrosion tritt häufig durch Faktoren wie Risse im Beton, unzureichende Betonüberdeckung oder die Einwirkung von Chloriden auf. Diese Bedingungen ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit und Sauerstoff zum Bewehrungsstahl, was die Korrosion fördert und die Konstruktion langfristig schwächen kann.

Zusätzliche Schutzmaßnahmen

Neben dem grundsätzlichen Schutz durch Beton gibt es mehrere bewährte Methoden, um den Korrosionsschutz zu verbessern, wie Feuerverzinkung, Epoxidbeschichtung, die Verwendung von nichtrostendem Stahl, kathodischer Korrosionsschutz und Glasfaserbewehrung.

Oberflächenschutz des Betons

Neben dem direkten Schutz des Stahls ist auch die Imprägnierung oder Beschichtung der Betonoberfläche eine wirksame Methode, um das Eindringen von schädlichen Stoffen zu verhindern. Diese Maßnahmen verlängern ebenfalls die Lebensdauer der Konstruktion, indem sie die Korrosionsgefahr verringern.

Für den naturnahen Einsatz im Gartenbau sind spezielle Korrosionsschutzmaßnahmen oft nicht notwendig, solange die Senkung des pH-Werts im Beton vermieden wird und keine erhöhten Chloridbelastungen vorliegen. Dennoch bietet die Überwachung möglicher Korrosionsursachen zusätzlichen Schutz.

Formen und Durchmesser von Bewehrungsstahl

Bewehrungsstahl wird in verschiedenen Formen und Durchmessern angeboten, um die spezifischen statischen Anforderungen von Bauprojekten zu erfüllen.

- Stabstahl: Stabstahl ist in verschiedenen Durchmessern verfügbar und wird in Längen bis zu 14 m angeboten.

- Betonstahlmatten: Diese bestehen aus verschweißten Stäben und eignen sich hervorragend für die großflächige Verstärkung von Betonbauwerken.

- Bewehrungsdraht: Bewehrungsdraht wird für dünnwandige Betonkonstruktionen genutzt.

- Bewehrungsringe: Diese werden für runde Bauwerke wie Silos verwendet.

Bei der Auswahl des passenden Durchmessers und der Form sollten die spezifischen Belastungsanforderungen und der Einsatzbereich berücksichtigt werden. Je nach Konstruktion kann der Stahl zusätzlich gebogen oder in spezielle Formen gebracht werden, wie beispielsweise Winkel, geschlossene Bügel oder S-Haken. Hierbei ist auf die Einhaltung der Mindestbiegeradien zu achten, um Materialschäden zu verhindern.

Herstellung und Verarbeitung von Bewehrungsstahl

Die Herstellung von Bewehrungsstahl beginnt üblicherweise mit dem Schmelzen von Stahlschrott in einem Lichtbogenofen. Anschließend erfolgt die Reinigung des geschmolzenen Stahls, um Verunreinigungen zu entfernen. Nach der Reinigung wird der Stahl in Knüppel gegossen, die die Rohform für die weitere Verarbeitung bilden.

Warm- und Kaltwalzen

Die Knüppel werden vorzugsweise erhitzt, um sie für das Warmwalzen vorzubereiten. Beim Warmwalzen werden die Knüppel in eine Serie von Walzwerken eingeführt, wo sie zu Rundstäben mit dem gewünschten Durchmesser ausgewalzt werden. Für kaltgerippten Bewehrungsstahl kommen Kaltverformungsprozesse zum Einsatz, wobei die Rippenstruktur entweder durch Walzen oder durch spezielle Pressverfahren erzeugt wird.

Abkühlung und Zuschnitt

Der frisch gewalzte Bewehrungsstahl wird entweder an der Luft oder durch gezielte Wasserabschreckung abgekühlt, was die mechanischen Eigenschaften des Endprodukts beeinflusst. Nach der Abkühlung wird der Bewehrungsstahl auf die gewünschten Längen geschnitten.

Oberflächenstruktur und Behandlung

Beim Walzen oder Pressen werden Rippen oder andere Verformungen auf die Oberfläche des Stahls aufgebracht, um die Haftung mit dem Beton zu verbessern. Diese Rippenstruktur sorgt für eine optimale Kraftübertragung.

Weiterverarbeitung

Bewehrungsstahl kann je nach den Anforderungen des Bauprojekts gebogen, geschnitten und geschweißt werden. Das Biegen erfolgt gemäß den Bauplänen, wobei die Biegeradien und die Form des Stahls spezifiziert sind. Rödeln, das Zusammenbinden der einzelnen Bewehrungselemente mit Draht, stellt sicher, dass diese während des Betoniervorgangs in der korrekten Position bleiben.

Umweltfreundliche Aspekte

Ein bedeutender Vorteil von Bewehrungsstahl ist seine Recyclingfähigkeit. Der Prozess der Wiederverwertung von Stahlschrott zur Herstellung von Bewehrungsstahl trägt erheblich zur Nachhaltigkeit der Bauindustrie bei. Auch nach dem Lebenszyklus eines Bauwerks kann der Stahl wiederverwendet werden.

Kennzeichnung von Bewehrungsstahl

Bewehrungsstahl ist durch spezifische Markierungen geprägt, die seine Herkunft und Qualität nachvollziehbar machen. Auf jedem Bewehrungsstab finden Sie Normbezeichnungen wie ASTM A615 oder ISO 6935-2, welche die Einhaltung bestimmter Herstellungs- und Leistungsstandards dokumentieren. Zusätzlich beinhalten die Markierungen Informationen zu Produktionsdaten und Chargennummern, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

Die Kennzeichnungen umfassen:

- Herstellerzeichen: Diese sind entweder eingewalzt oder gedruckt und enthalten Identifikationsmerkmale des Herstellers.

- Landeskennzeichen: Diese geben Auskunft über das Herstellungsland.

- Werkseigene Symbole: Sie beinhalten oft eine Kombination von Zahlen und Buchstaben, die das Werk und die spezifische Produktionscharge identifizieren.

Historische Entwicklung von Bewehrungsstahl

Die Geschichte des Bewehrungsstahls beginnt im 19. Jahrhundert mit dem französischen Gärtner Joseph Monier, der entdeckte, wie man Beton durch Einbettung von Stahldrähten verstärken kann. Dieses Verfahren ließ er 1867 patentieren. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden wesentliche Fortschritte mit der Erfindung des gedrehten Bewehrungsstahls durch Ernest L. Ransome erzielt. Im Laufe des Jahrhunderts wurden Bewehrungsstäbe weiterentwickelt, um höhere Festigkeiten und eine bessere Korrosionsbeständigkeit zu bieten.

Im späten 20. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert führten Innovationen wie Epoxidbeschichtungen, nichtrostender Stahl und faserverstärkte Kunststoffe zu noch widerstandsfähigeren Bewehrungsmaterialien. Diese kontinuierlichen Verbesserungen und Anpassungen an die Anforderungen der Bauindustrie unterstreichen die unverzichtbare Rolle von Bewehrungsstahl in der modernen Bauweise.

Planung und Bestellung von Bewehrungsstahl

Die Planung und Bestellung von Bewehrungsstahl erfordern eine präzise Vorbereitung, um die korrekte Menge und die richtigen Abmessungen zu gewährleisten. Dieser Vorgang beginnt mit der Erstellung detaillierter Verlegepläne, die die Positionierung und Spezifikationen der Bewehrungselemente genau festlegen.

Wichtige Schritte bei der Planung

- Verlegepläne erstellen: Diese Pläne stellen sicher, dass die Bewehrung optimal im Bauwerk positioniert wird und beinhalten Informationen zur Anzahl, dem Durchmesser, der Form und der Lage der Bewehrungsstäbe.

- Stahllisten anfertigen: Auf Basis der Verlegepläne werden detaillierte Stahllisten erstellt, die den Bedarf an Bewehrungsstahl spezifizieren. Diese Listen sind wichtig für die Bestellung beim Lieferanten.

Bestellung und Lieferung

Maßgeschneiderte Lieferformen: Bewehrungsstahl kann nach Kundenwunsch geschnitten und gebogen geliefert werden. Koordinieren Sie den Einbau mit spezialisierten Verlegebetrieben, um eine fachgerechte Installation sicherzustellen.

Indem Sie diese Schritte sorgfältig durchführen, gewährleisten Sie, dass die Bewehrung optimal vorbereitet und eingebaut wird, was wesentlich zur Stabilität und Langlebigkeit der Bauwerke beiträgt.