Die kapazitive Feuchtemessung: So funktioniert’s

Die kapazitive Feuchtemessung nutzt elektrostatistische Prinzipien zur Analyse der Feuchtigkeit in verschiedenen Materialien. Besonders häufig wird sie in der Untersuchung von Baustoffen wie Holz, Putz oder Beton verwendet, da sie zerstörungsfrei Messungen durchführen kann. Ein Feuchtemessgerät arbeitet, indem es zwischen einer Kugelsonde und dem zu messenden Material ein elektrisches Feld erzeugt. Die eigentliche Messung erfolgt über die Veränderung der Dielektrizitätskonstante des Materials, welche von der Materialfeuchtigkeit beeinflusst wird. Da Wasser eine hohe Dielektrizitätskonstante hat, erhöht die Feuchtigkeit die Kapazität des „Kondensators“, der durch die Kugelsonde und das Material entsteht. Diese Veränderung wird vom Messgerät als Kapazitätswert erfasst und in Feuchtigkeitswerte umgerechnet.

Schritte der Messung

- Kalibrierung: Beginnen Sie stets mit der Kalibrierung des Messgerätes. Halten Sie das Gerät mindestens 10 cm von allen Oberflächen entfernt und kalibrieren Sie es entsprechend den Herstellerangaben. Dies stellt sicher, dass eventuelle Umgebungsfaktoren keinen Einfluss auf die Messwerte haben.

- Messung: Positionieren Sie die Kugelsonde senkrecht zur zu prüfenden Materialoberfläche. Achten Sie darauf, dass keine Metalle im direkten Umfeld sind, da diese die Messung verfälschen können. Bei Materialien mit unterschiedlichen Dichtigkeitseigenschaften, wie etwa bei Holz oder Estrich, reichen die Messtiefen von wenigen Millimetern bis zu mehreren Zentimetern.

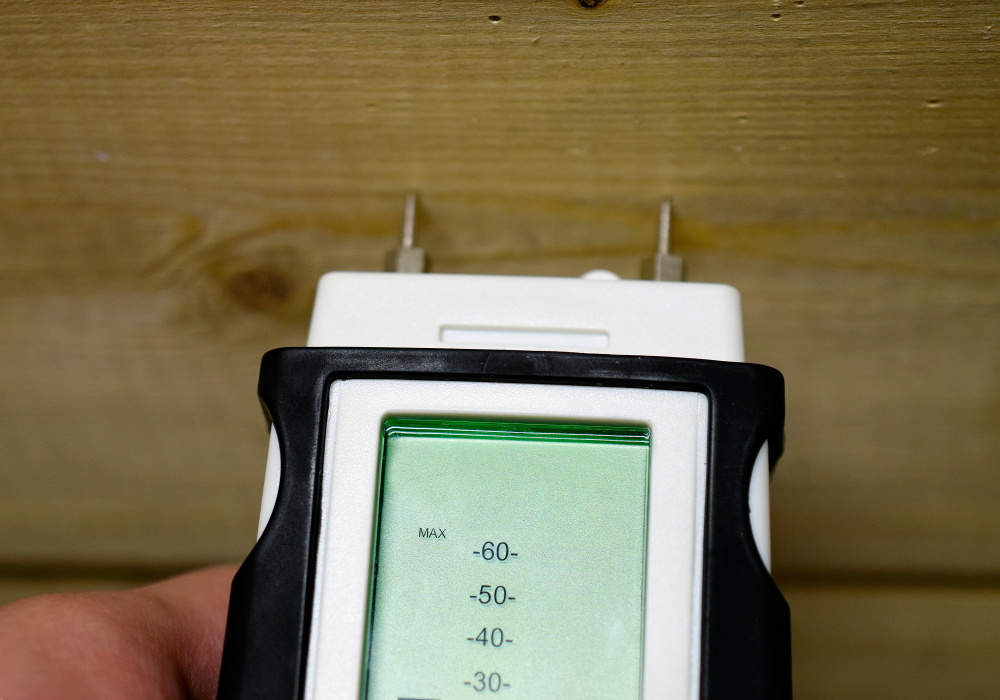

- Interpretation der Ergebnisse: Die Feuchtigkeitswerte werden vom Gerät meist in nicht absoluten Zahlen, sogenannten „Digits“, angezeigt. Diese relativen Werte können verwendet werden, um Feuchtigkeitsgradienten oder Unterschiede zwischen trockenen und feuchten Stellen innerhalb eines Materials zu identifizieren.

Methoden der kapazitiven Feuchtemessung

Bei der kapazitiven Feuchtemessung gibt es verschiedene Ansätze, die je nach Zielsetzung und Genauigkeitsbedarf Anwendung finden.

1. Relative Feuchtemessung

Die relative Feuchtemessung vergleicht Feuchtigkeitswerte an verschiedenen Stellen eines Materials. Diese Methode eignet sich besonders zur Lokalisierung feuchter Bereiche und zur Beurteilung von Feuchtigkeitsverteilungen. Im praktischen Einsatz nehmen Sie zunächst einen Referenzwert an einer eindeutig trockenen Stelle des Materials. Diesen Wert nutzen Sie dann, um daraus die Unterschiede in der Feuchtigkeit an anderen Stellen abzuleiten.

2. Absolute Feuchtemessung

Die absolute Messung liefert Ihnen den Feuchtigkeitsgehalt in Gewichts- oder CM-Prozenten (%). Diese Umrechnung erfolgt über spezifische Kennlinien, die für verschiedene Materialien im Messgerät hinterlegt sind. Diese Methode ist besonders nützlich, wenn exakte quantitative Werte benötigt werden, etwa bei analytischen oder planerischen Tätigkeiten.

3. Einsatz von Kugelsonden und Elektroden

Moderne kapazitive Feuchtemessgeräte verwenden oft Kugelsonden oder Elektroden, die an die Materialoberfläche angelegt werden. Die Kugelsonde erzeugt dabei ein elektrisches Feld, dessen Kapazität durch die Feuchtigkeit im Material verändert wird. Beachten Sie die spezifischen Tiefenbereiche, die normalerweise zwischen 20 und 50 mm variieren.

4. Empfohlene Mehrfachmessungen

Um Messfehler zu minimieren, sind Serienmessungen an mehreren Stellen des Materials zu empfehlen. Dies ist besonders relevant bei unebenflächigen oder heterogenen Materialien. Auch das Berücksichtigen von metallischen oder elektrisch leitfähigen Objekten im Messumfeld ist wichtig, da sie die Messergebnisse verfälschen können.

5. Kalibrierung und Handhabung

Vor jeder Messung muss das Gerät korrekt kalibriert werden, um präzise Ergebnisse zu gewährleisten. Halten Sie das Gerät frei von jeglichen Objekten und ein Mindestabstand von 10 cm zu Oberflächen ein. Achten Sie darauf, das Gerät am hinteren Ende zu halten und den Kugelkopf nicht zu berühren.

6. Oberflächen- vs. Tiefenfeuchtigkeit

Auch wenn die kapazitive Feuchtemessung primär oberflächennahe Feuchtigkeitsmessungen ermöglicht, reicht die Messtiefe je nach Materialdichte aus, um auch tiefer liegende Feuchtigkeitsverläufe zu erkennen. Bei Verdacht auf tiefere Feuchtigkeitsansammlungen sollten ergänzend leitfähige Tiefensonden oder andere Messverfahren eingesetzt werden, da die kapazitive Methode hier ihre Grenzen hat.

Anleitung zur kapazitiven Feuchtemessung

Die kapazitive Feuchtemessung ist eine effiziente Methode, um Feuchtigkeitswerte in verschiedenen Materialien unkompliziert und zerstörungsfrei zu ermitteln. Befolgen Sie diese detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, um präzise Ergebnisse zu erzielen:

1. Vorbereitung und Kalibrierung

Schalten Sie das Messgerät ein und kalibrieren Sie es gemäß den Herstellerangaben. Halten Sie das Gerät während der Kalibrierung mindestens 10 cm von allen Oberflächen und Objekten entfernt, um Störungen zu vermeiden.

2. Durchführung von Messungen

Um einen Referenzwert zu erhalten, wählen Sie eine eindeutig trockene Stelle des Materials. Diese Referenz dient dazu, spätere Feuchtigkeitsunterschiede präzise zu beurteilen. Halten Sie den Kugelkopf des Messgeräts senkrecht und direkt auf die zu messende Oberfläche. Halten Sie stets einen Abstand von mindestens 10 cm zu Ecken, Kanten und Metallobjekten ein.

3. Interpretation der Messergebnisse

Vergleichen Sie den gemessenen Wert mit dem vorher ermittelten Referenzwert. Unterschiede zwischen den Messungen können Anzeichen für Feuchtigkeitsverteilungen und -ausbreitungen im Material sein. Einige Geräte bieten die Möglichkeit, absolute Feuchtigkeitswerte in Prozent oder anderen Einheiten anzuzeigen. Beachten Sie, dass für exakte Ergebnisse die Kennlinien des jeweiligen Materials im Gerät korrekt eingestellt sein müssen.

4. Hinweise zur Vermeidung von Messfehlern

- Sauberkeit: Achten Sie darauf, dass die zu messende Oberfläche sauber und trocken ist. Wischen Sie sichtbare Wasserreste ab und lassen Sie die Fläche einige Minuten trocknen.

- Gleichmäßiger Kontakt: Für genaue Messungen sollte der Kugelkopf immer vollständig auf der Oberfläche aufliegen. Vermeiden Sie unebene Bereiche, da diese zu falschen Messergebnissen führen können.

- Wiederholungsmessungen: Führen Sie mehrere Messungen an verschiedenen Stellen des Materials durch, um konsistente und zuverlässige Daten zu erhalten.

Mögliche Fehlerquellen und wie Sie diese vermeiden

Bei der kapazitiven Feuchtemessung gibt es mehrere Fehlerquellen, die die Genauigkeit der Messergebnisse beeinträchtigen können.

1. Oberflächenbeschaffenheit und -feuchtigkeit

Reinigen Sie die Messfläche gründlich. Staub, Schmutz und Farbreste können die Messergebnisse verfälschen. Wischen Sie sichtbares Wasser ab und lassen Sie die Fläche einige Minuten trocknen, bevor Sie mit der Messung beginnen.

2. Umgebungseinflüsse

Achten Sie darauf, dass sich keine metallischen Objekte wie Nägel oder Schrauben im Messbereich befinden, da diese das elektrische Feld stören und falsche Werte anzeigen können. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm zu Ecken, Kanten und anderen benachbarten Flächen ein, um Interferenzen zu vermeiden.

3. Handhabung des Geräts

Halten Sie das Feuchtigkeitsmessgerät stets am hinteren Ende fest, sodass Ihre Hand den Kugelkopf nicht berührt. Andernfalls könnte die Kapazität durch Ihre Hand beeinflusst und das Ergebnis verfälscht werden. Der Kugelkopf muss rechtwinklig zur Oberfläche gehalten werden, um eine gleichmäßige und präzise Messung zu gewährleisten.

4. Materialdichte und Messtiefe

Die Messtiefe variiert je nach Dichte des zu messenden Materials. Stellen Sie sicher, dass das Messgerät auf das spezifische Material kalibriert ist, um genaue Ergebnisse zu erzielen.

5. Mehrfachmessungen

Führen Sie mehrere Messungen an verschiedenen Stellen des Materials durch, um konsistente und zuverlässige Daten zu erhalten. So können Sie sicherstellen, dass Ihre Messergebnisse repräsentativ und aussagekräftig sind.

Durch die Berücksichtigung dieser Hinweise können Sie die häufigsten Fehlerquellen minimieren und präzisere Ergebnisse bei der kapazitiven Feuchtemessung erzielen. Dies ist besonders wichtig, um die Ursache und das Ausmaß von Feuchtigkeitsschäden korrekt zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.